## 常用于抗菌改性的塑料种类及其特性

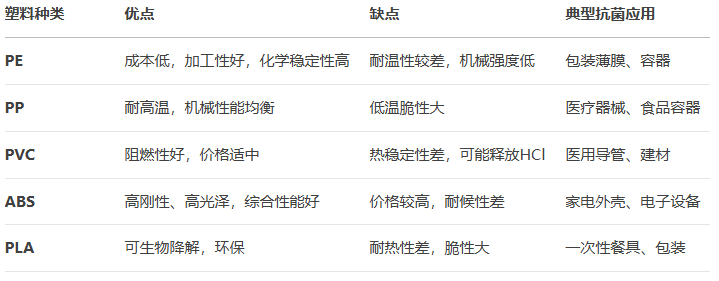

塑料作为现代工业的基础材料,种类繁多,特性各异。并非所有塑料都同样适合进行抗菌改性,选择合适的**基材树脂**是开发高性能抗菌塑料的第一步。在实际应用中,聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)和ABS树脂是最常用于抗菌改性的几种塑料,它们因各自的物理化学特性而被应用于不同领域。

**聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)**作为产量最大的通用塑料,因其**良好的加工性能**和**成本优势**成为抗菌塑料的首选基材。PE根据密度可分为高密度聚乙烯(HDPE)和低密度聚乙烯(LDPE),前者常用于制作抗菌包装容器,后者则多用于抗菌薄膜制品。PP则因其较高的耐热温度(可达120℃)而被广泛用于制作可高温消毒的抗菌医疗器械和食品容器。这两种聚烯烃材料分子结构简单,与大多数抗菌剂相容性良好,通过添加2%-5%的抗菌母粒即可获得良好的抗菌效果。

**聚氯乙烯(PVC)**是另一种重要的抗菌塑料基材,其分子结构中的氯原子本身就具有一定的抗菌性。PVC可分为硬质和软质两种,硬质PVC常用于制作抗菌管道、建材,而添加了增塑剂的软质PVC则用于医疗用品如抗菌输液管、血袋等。需要注意的是,PVC的加工温度较高(160-210℃),在选择抗菌剂时必须考虑其**热稳定性**,避免在加工过程中分解失效。

**工程塑料**方面,**ABS树脂**因其优异的综合性能而备受关注。ABS是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物,兼具刚性、韧性和表面光泽度,广泛应用于汽车零部件、家电外壳和电子设备等领域。然而,ABS本身抗菌性能不足,通过添加纳米银、纳米锌等无机抗菌剂可显著提升其抗菌性能。有专利显示,在ABS中添加8%的纳米银/锌复合抗菌剂,可使材料对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率达到99%以上。

近年来,随着**环保意识**的提高,一些生物基塑料如聚乳酸(PLA)也开始被用于抗菌改性。PLA来源于玉米淀粉等可再生资源,具有可生物降解的特性,通过添加天然抗菌剂如甲壳素、茶多酚等,可制成环保型抗菌塑料,用于食品包装和一次性餐具等领域。不过,这类材料的耐热性和机械强度仍有待提高。

*表:常用抗菌塑料基材的特性比较*

了解不同塑料的特性对于后续选择**合适的抗菌剂**和**加工工艺**至关重要。例如,对于加工温度高的PVC和ABS,应优先选择耐高温的无机抗菌剂;而对于需要透明性的应用,则需考虑抗菌剂对材料透光率的影响。在实际生产中,往往需要根据产品的具体用途、性能要求和成本考虑,选择最合适的塑料基材进行抗菌改性。

## 抗菌塑料的主流加工工艺

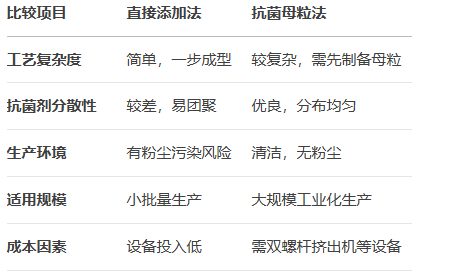

将抗菌剂有效地融入塑料基体中需要借助适当的加工工艺,不同的加工方法直接影响抗菌剂的分散性、塑料的最终性能以及生产成本。目前抗菌塑料的主流加工工艺可分为**整体改性法**和**表面处理法**两大类,前者包括直接添加混炼法和抗菌母粒法,后者则涵盖表面粘合法、层压法和后加工处理法等。选择合适的加工工艺需要综合考虑塑料种类、抗菌剂特性、产品用途以及生产规模等因素。

**直接添加混炼法**是最简单直观的抗菌塑料制备方法。其工艺过程是将抗菌剂粉末直接与塑料颗粒或粉末混合,然后通过挤出、注塑等常规塑料加工技术成型为最终产品。这种方法操作简便,抗菌剂添加量可以精确控制(通常在0.3%-0.8%之间),且无需额外的生产设备。然而,由于大多数抗菌剂与塑料基体的相容性有限,直接添加容易导致抗菌剂在塑料中**分散不均匀**,形成团聚体,不仅影响抗菌效果,还可能降低材料的机械性能。为改善这一状况,通常需要对抗菌剂进行表面改性或添加分散剂。

**抗菌母粒法**是目前工业生产中最主要、最有效的抗菌塑料制备方法,它有效解决了直接添加法的分散性问题。该工艺分为两个步骤:首先将高浓度的抗菌剂(通常为最终制品中抗菌剂浓度的25-50倍)与载体树脂通过**双螺杆挤出机**熔融共混,制成抗菌母粒;然后将母粒与普通塑料按比例混合,加工成最终产品。在母粒制备过程中,双螺杆挤出机的高剪切作用使抗菌剂得以充分分散在载体树脂中,而后续的成型加工又进一步促进了抗菌剂的均匀分布。以朗亿新材的抗菌母粒为例,其浓度可达25%-30%,使用时只需按比例与基材树脂混合,即可获得抗菌性能均匀的制品。此外,母粒法还具有操作环境清洁(无粉尘飞扬)、工艺稳定性好等优点,特别适合大规模工业化生产。

*表:直接添加法与抗菌母粒法的比较*

**表面处理技术**是另一类重要的抗菌塑料加工方法,特别适用于只需表面具有抗菌功能的产品。**表面粘合法**是将抗菌剂喷洒在制品成型模具表面,注塑时抗菌剂黏附在制品表面形成抗菌层;或者将含抗菌剂的薄膜预先安置在模具内,注塑时与制品表面结合。这种方法能**显著减少抗菌剂用量**,降低成本,但应用范围较窄,仅限于有模具的注塑产品。**层压法**则是先将抗菌剂与塑料制成抗菌薄片,再通过热压将其复合在普通塑料制品表面。这种方法可以选择性地对产品特定部位进行抗菌处理,提升抗菌有效面积,在建材和家具领域有较多应用。**后加工处理法**(如表面喷镀和真空溅射)是在塑料制品成型后,通过物理或化学方法在其表面附着抗菌层。这类方法设备成本高,但能实现纳米级的抗菌层精确控制,适用于高端电子产品等特殊应用。

值得注意的是,加工**温度控制**对所有抗菌塑料制备工艺都至关重要。过高的加工温度可能导致抗菌剂分解失效,特别是对于有机抗菌剂和天然抗菌剂。例如,在加工ABS抗菌塑料时,双螺杆挤出机的温度通常控制在180-245℃区间,并分区精确调控。而对于含有热敏感抗菌剂的体系,则需要选择熔融温度较低的基材树脂或采用低温加工工艺。

随着技术进步,一些新型加工方法如**微发泡注塑**、**多层共挤出**等也被应用于抗菌塑料的生产。这些方法能够更好地控制抗菌剂的分布,实现梯度功能或局部抗菌效果,满足特定应用场景的需求。无论采用哪种加工工艺,最终目标都是确保抗菌剂在塑料基体中的有效分散和长期稳定释放,从而获得性能均衡、抗菌持久的塑料制品。

## 抗菌剂的类型与选择标准

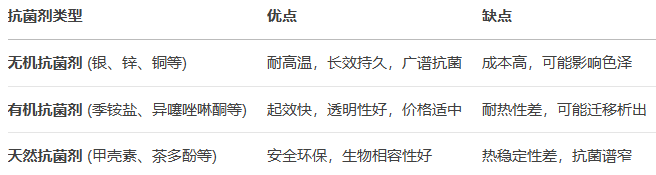

抗菌剂是赋予塑料抗菌功能的核心成分,其性能直接影响最终产品的抗菌效果、安全性和使用寿命。根据化学组成的不同,抗菌剂可分为**无机抗菌剂**、**有机抗菌剂**和**天然抗菌剂**三大类。选择合适的抗菌剂需要考虑塑料基材的性质、加工条件、产品用途以及成本等多方面因素,是抗菌塑料开发中最关键的决策之一。

**无机抗菌剂**是目前应用最广泛的一类,主要包括银、铜、锌等金属及其化合物,以及光催化型抗菌剂如二氧化钛等。这类抗菌剂的**最大优势**在于出色的**耐热性**和**长效性**,能够承受大多数塑料加工过程中的高温(200-300℃)而不分解,并持续释放抗菌离子。纳米银抗菌剂是最具代表性的无机抗菌剂,其抗菌机理是通过释放银离子(Ag⁺),破坏细菌细胞膜并干扰其代谢酶系统,对革兰氏阳性菌和阴性菌都有很强的杀灭作用。研究表明,直径15-20μm、长度1-3mm的纳米银纤维与纳米锌纤维按1:1复合使用时,对ABS塑料的抗菌改性效果尤为显著。另一项专利显示,采用CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)改性的硅藻土作为载体负载抗菌剂,可同时提高聚丙烯的抗菌性能和力学性能。无机抗菌剂的主要缺点是成本较高,且可能影响塑料的色泽(如使材料变灰或变黄)。

**有机抗菌剂**包括季铵盐类、酚类、异噻唑啉酮类等化合物,其特点是**抗菌谱广**、**见效快**,且对透明塑料的光学性能影响较小。例如,丙烯酸酯磺酸盐异噻唑啉酮通过熔融接枝到聚丙烯上,可以与细菌细胞壁膜和细胞内酶发生相互作用,破坏细胞的繁殖代谢,从而起到杀灭或抑制微生物生长的作用。有机抗菌剂的缺点主要是**耐热性较差**,多数在200℃以上会分解,因此不适用于加工温度高的塑料(如PC、PA等)。此外,部分有机抗菌剂可能存在**迁移析出**问题,导致抗菌效果随时间衰减较快,还可能对接触的人体或环境造成潜在风险。

**天然抗菌剂**如甲壳素、茶多酚、植物精油等,因其**生物相容性好**和**环境友好**的特性而受到越来越多的关注。一项专利报道,将甲壳质与茶多酚按1:1复配作为抗菌剂用于ABS塑料,可获得良好的抗菌效果。另一项研究则使用绿青霉提取物与纳米银复合,制备出具有抗菌抗霉双重功能的塑料。天然抗菌剂的主要局限性在于其热稳定性通常较差,抗菌谱相对较窄,且长期稳定性不如无机抗菌剂,目前主要用于对安全性要求高的食品包装、儿童用品等领域。

*表:主要抗菌剂类型的性能比较*

在实际应用中,抗菌剂的**选择标准**应基于以下多方面考虑:首先是**抗菌谱和抗菌效率**,医疗领域通常要求抗菌剂对多种致病菌有高效杀灭作用,而日用消费品可能只需抑制常见细菌的生长;其次是**相容性**,抗菌剂应与塑料基材有良好的相容性,不会明显降低材料的机械性能、透明性或其他功能特性;再次是**安全性**,特别是用于食品接触和医疗用途的抗菌塑料,必须确保抗菌剂不会对人体产生毒副作用;最后是**经济性**,在满足性能要求的前提下,尽可能选择成本较低的抗菌剂或降低添加量。

随着技术进步,**复合抗菌体系**和**新型抗菌剂**不断涌现。例如,将无机抗菌剂与有机抗菌剂复配使用,可以发挥协同效应,拓宽抗菌谱并降低用量;而一些具有特殊结构的抗菌剂(如改性异噻唑啉酮)则通过化学接枝的方式与塑料分子结合,实现了抗菌功能的持久性和稳定性。未来,随着纳米技术、生物技术的发展,更多高效、安全、环保的抗菌剂将被开发出来,进一步推动抗菌塑料的应用领域扩展。

## 抗菌塑料的应用实例与最新发展趋势

抗菌塑料技术经过多年发展,已在众多领域实现了商业化应用,并持续向更高性能、更环保的方向演进。从日常生活中的家电、包装,到专业领域的医疗器械、汽车部件,抗菌塑料正**悄然改变**着人们与物品接触的卫生安全环境。了解这些成功应用案例和前沿发展趋势,对于相关行业把握市场机遇、指导产品开发具有重要意义。

在家电领域,抗菌塑料已成为**高端产品**的标配。冰箱内胆、洗衣机波轮、空调出风口等潮湿易滋生细菌的部件,普遍采用添加无机抗菌剂(如纳米银、纳米锌)的PP或ABS塑料制成。以朗亿新材的抗菌解决方案为例,其抗菌母粒对典型的革兰氏阴性菌及革兰氏阳性菌抗菌率高达99.9%,对甲流H1N1病毒的灭活率也可达到99%。这类应用通常采用抗菌母粒法生产,添加量约为2-5%,在保证抗菌效果的同时控制成本。值得注意的是,家电外壳等可见部件对抗菌塑料的外观要求较高,需要选择对材料色泽影响小的抗菌剂或进行适当的调色处理。

医疗健康领域是抗菌塑料最具**战略价值**的应用市场。一次性注射器、手术器械手柄、病床护栏等医疗用品采用抗菌塑料,可有效降低医院内感染风险。专利文献显示,通过将ABS树脂与纳米银/锌复合抗菌剂(添加量8%)共混,制得的抗菌塑料对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌等常见致病菌有明显抑制作用。在新冠疫情期间,抗菌塑料在面罩、防护服等防疫物资中的应用也大幅增加。医疗级抗菌塑料对安全性要求极高,必须通过严格的生物相容性测试,且抗菌剂不应有迁移析出风险,因此多采用键合型或反应型抗菌体系。

食品包装是抗菌塑料增长最快的应用领域之一。传统的抗菌包装主要采用银系抗菌剂,而近年来基于天然抗菌剂的**活性包装**越来越受关注。一项创新研究将绿青霉提取物(10-15份)与纳米银(5-10份)复合添加到塑料母粒中,制得的包装材料不仅具有抗菌功能,还能抑制霉菌生长,显著延长食品保质期。另一项专利则采用甲壳质与茶多酚复合抗菌剂,开发出可生物降解的抗菌包装材料,顺应了环保包装的发展趋势。食品接触用抗菌塑料需符合各国食品安全法规,如欧盟EU10/2011、美国FDA标准等,对抗菌剂的迁移量有严格限制。

建材及公共设施领域也在广泛应用抗菌塑料。PVC抗菌地板、PE抗菌管道、ABS抗菌门把手等产品,通过添加无机抗菌剂或有机抗菌剂,有效降低了公共场所的**交叉感染**风险。这类应用通常采用性价比高的抗菌方案,如银-锌复合无机抗菌剂或异噻唑啉酮类有机抗菌剂,添加量控制在1-3%以控制成本。对于大型建材产品,表面处理法或层压法更为经济,只需在表面层添加抗菌剂即可满足要求。

*表:抗菌塑料在不同领域的典型应用*

当前,抗菌塑料技术呈现出几个明显的**发展趋势**。一是**多功能化**,抗菌功能与其他功能(如抗病毒、自清洁、除臭等)相结合,满足复合需求。例如,一些高端抗菌塑料通过添加光催化材料如二氧化钛,实现了抗菌和自清洁双重功能。二是**绿色环保**,生物基塑料与天然抗菌剂的组合越来越受青睐,如PLA/甲壳素抗菌体系。三是**智能化**,开发能响应环境变化(如细菌存在、湿度变化)而释放抗菌成分的”智能”抗菌塑料。四是**纳米技术**的深入应用,通过纳米材料特殊的表面效应和小尺寸效应,提高抗菌效率并降低添加量。

未来,随着材料科学、微生物学和纳米技术的进步,抗菌塑料将朝着**更高效率**、**更安全**和**更经济**的方向发展。新型抗菌机制(如物理刺穿细菌细胞壁的纳米结构抗菌)、基因技术定制的靶向抗菌剂等前沿技术,有望为抗菌塑料带来革命性的突破。同时,随着全球对公共卫生重视程度的提高和人口老龄化趋势,抗菌塑料的市场需求将持续增长,应用领域将进一步扩大,成为功能塑料中最具发展潜力的分支之一。